エステシティ 自主防災会防災計画書

1.目的

本計画書に、エステシティ自主防災会(以下「本会」という)の会則に基づいた、防災活動に関し必要な事項を記すことにより、地震・火災・風水害等の災害による被害の発生及びその拡大防止を図ることを目的とする

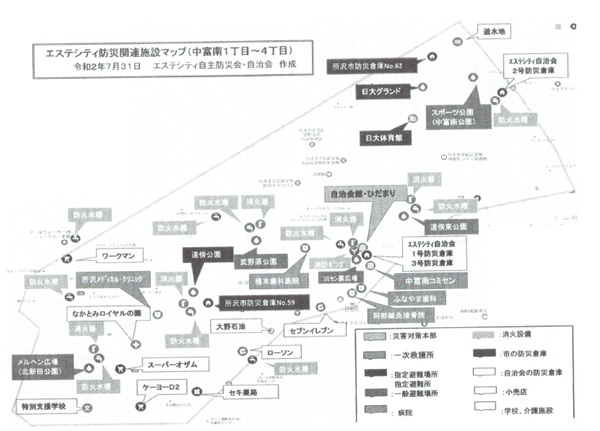

該当地区と防災設備を別表1に示す

2.計画事項

この計画書に定める事項は、次のとおりとする

(1) 防災組織の編成及び任務分担に関すること

① 情報の収集・伝達を任務分担する情報隊を編成しその任務に関すること

② 救出救護を任務分担する救出救護隊を編成しその任務に関すること

③ 避難誘導を任務分担する避難誘導隊を編成しその任務に関すること

④ 出火防止・初期消火を任務分担する消火隊を編成しその任務に関すること

⑤ 自衛消防隊を編成し、災害時の消火・救援活動に関すること

⑥ 給食給水を任務分担する給食給水隊を編成しその任務に関すること

(2) 防災知識の普及、意識の高揚。啓発に関すること

(3) 防災訓練の実施及びその内容に関すること

(4) 防災資機材の備蓄及び管理に関すること

(5) 災害時の活動に関すること

3.防災組織の編成及び任務

防災活動は住民の自主活動であり、自助および近隣の共助が第一である。そして、近隣では対処できない場合には、本部組織に援助を要請することができる。本部組織は、大地震等、災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、自主防災会の構成主体であるエステシティ自治会の各部会と防災組織の役割を以下の通り定める

別表2に組織構成を示す

(1) 自主防災会本部:自治会館「ひだまり」内に設置し、災害発生時の災害対策本部になる

(2) 事務局;エステシティ自主防災会副本部長がその任に当たる

(3) 情報隊;エステシティ自治会総務広報部会がその任に当たり、総務広報部会部会長が隊長を務め、「住民の安否確認情報の収集・伝達」任務を取り纏める

(4) 救出救護隊;エステシティ自治会文化部会・体育部会がその任に当たり、体育部会部会長が隊長を務め、「救出救護」任務を取りまとめる。文化部会部会長が副長を務め、隊長を補佐する

(5) 避難誘導隊;エステシティ自治会防犯・交通安全部会がその任に当たり、防犯・交通安全部会部会長が隊長を務め、「避難誘導」任務を取り纏める

(6) 消火隊;エステシティ自治会防災部会がその任に当たり、防災部会部会長が隊長を務め、「消火」任務を取り纏める。また、自衛消防隊を補佐する

(7) 自衛消防隊;エテシティ自治会員有志で組織され、災害時の消火・救援活動を行う

(8) 給食給水隊;エステシティ自治会生活環境部会がその任に当たり、生活環境部会部会長が隊長を務め、「給食給水」任務を取りまとめる

(9) 自主防災会協力員;継続的な防災活動を行うため、エステシティ自治会員有志による自主防災会協力員の組織である

(10) 防災世話人 ;班長と協力し、班内の継続的な防災活動を行う

(11) 民生・児童委員;各種情報を提供し情報隊、避難誘導隊、救出救護隊の活動を補佐する

4.防災知識の普及、意識の高揚・啓発

会員の防災意識の高揚を図るため、防災知識の啓発・普及を行う

(1) 地域防災知識

① 地域防災、防災組織及び防災計画に関すること

② 地震・火災・風水害笠についての知識に関すること

③ 地域周辺の環境に応ずる防災知識に関すること

④ 家庭における防災上の留意事項に関すること

⑤ その他、防災に関すること

(2) 啓発・普及方法

① 広報誌・パンフレット・リーフレット・ポスター等の配布に関すること

② 講演会・講習会・座談会・映画会等の開催に関すること

③ パネル等の展示に関すること

(3) 担当・実施時期

自主防災会協力員が中心となって防災班会議を随時開催し、上記の普及・啓蒙活動を行う

5.防災訓練

大地震等、災害の発生に備えて毎年防災訓練を行う

防災訓練は防災訓練実行委員会(実行委員長:自主防災会会長)で毎年内容を検討し、実施する

(1) 防災訓練の内容

① 安否確認訓練:被災時の安否確認方法を確認する訓練で情報隊が取りまとめる

自身・家族の安全確認→安否カードの掲示→安否連絡票を持って集合場所に集合

→災害時情報収集票の記入(班長) →災害対策本部届ける→情報隊が纏める

② 災害対策本部訓練:災害対策本部の運営に関する訓練で自主防災会本部が担当する

災害対策本部設営、救援ボランティアの受付、ボランティア救助チームの組成、安否連絡票(赤)に基づく救出活動、防災用具。機器の稼働確認(トランシーバー発電機等)、地域の被災状況の把握、対外(所沢市、消防署、警察署など)との連絡窓口

③ 救出救護訓練:救出救護の一環として三角巾による応急処置の訓練

被災時に救護所となるコミセン和室で、救出救護隊(体育部・文化部)を対象に角巾の応急処置の訓練を行う

④ 避難誘導訓練:所沢市指定避難場所,、迅速に避難する訓練で避難誘導隊が担当する。所沢市の指定避難場所(道傍公園、日大グラウンド)安全なルートで迅速な避難をする訓練を行う

⑤ 消防署の訓練:所沢東消防署富岡分署の協力による各種訓練で防災部会が企画する

初期消火訓練、AED操作訓練、応急処置&搬送訓練、煙体験ハウス訓練、耐震車体験訓練など

(2) その他の訓練

① 自衛消防隊による訓練

3ヶ月に一度、自衛消防隊による放水訓練を行う

各種救急救命訓練を企画し実施する

② 炊き出し訓練

不定期だが、有志による炊き出し訓練を行う

給食給水隊が補佐する

(3) 訓練の時期

防災訓練は、自治会の行事計画と調整するが、「秋の環境美化の日」を原則とする

6.防災資機材の配備

災害の発生に備えて、地域内に3箇所の自治会の防災倉庫がある。1号防災倉庫はコミ =ニテイセンター裏側、2号防災倉庫は中富南(スポーツ)公園内、3号防災倉庫は自治会館敷地内にある。防災備蓄品は防災備蓄倉庫在庫表にて管理する。資機材の点検及び在庫数量の確認は年度始め、或いは年度末に防災部会が実施する。又、行事で使用した場合は、その都度確認する

この他に所沢市管理の防災倉庫が道傍公園と日大グラウンドの2箇所にある

7.災害時の活動

現実に災害が発生した時、住民はまず自分と家族の安全を確認確保した後、可能であれば近隣の救助、避難誘導、消火活動に協力する。自主防災会本部は、住民からの要請に応じて、迅速かつ効果的な住民支援活動が可能な様に、自治会館に災害対策本部を設置して以下の活動を統括する

(1) 災害対策本部

自治会館に災害対策本部を設営してボランティア要員を受付、本部体制を構築する。安否確認情報を受付け、必要に応じて消火隊、救出救護隊、避難誘導隊を編成して消火・救援活動を行う。また、地域内の被災状況を確認・把握する

所沢市や警察署等との対外連絡窓口となり、情報の一本化を図る

(2) 情報収集伝達

住民の安否確認は、班単位で安否確認を行い、班長が安否確認情報を災害対策本部へ届ける。 情報隊は安否確認情報を収集・取り纏めて、 関係部署 伝達し救援活動に繋げる

(3) 救出救護

コミュニテイセンター和室に救護所を設営する

各プロックの救出救護隊員(文化部・体育部会員)は災害対策本部の指示に基づき、必要に応じて被災者の救出救護活動を行う。また、医療機関の搬送支援を行う

(4) 避難誘導

各プロックの避難誘導隊員 (防犯・交通安全部会員) は、 在宅避難が困難な住民を、会員各戸、 所属プロックから最寄りの、 自主防災会指定の避難場所又は所沢市指定避難場所(道傍公園及び日大構内グランド及び日大構内体育館) ~避難誘導隊の指示に従い迅速かっ安全に避難誘導する。また民生・児童委員の指示に従い災害弱者の避難誘導を積極的に補助する

(5) 消火活動

各プロックの消火隊員(防災部会員)は、火災が発生して消防車出動までの間、自衛消防隊に協力して迅速に消火活動を行う

自衛消防隊は小型消防ポンプを使って消火活動を行う

(6) 給食給水

各プロックの給食給水隊員(生活環境部会員)は、炊き出し作業が必要になった場合は、主体となって作業をする

8.所沢市への届出書類

「所沢市自主防災組織届出書」(様式第1号)により所沢市長宛に自主防災組織について届けを出す。添付資料は、

① 自主防災組織の会則

② 組織編成図

③ 役員名簿

④ 該当地域の図面

届出内容に変更が生じた場合は新たに届出書を提出する

平成 8年12月 1日 作成

平成15年 9月 6日 変更

平成17年 4月17日 変更

平成19年 4月 1日 変更

平成21年 4月26日 変更

平成27年12月 1日 変更

令和 3年 4月25日 変更

別紙1

別紙2